■原題:AI在星辰大海,也在市井鄉野!走進宇視科技,看AI設備怎樣改變生活

■記者:何晟

3月5日出爐的政府工作報告提出,深化大數據、人工智能等研發應用,開展“人工智能+”行動,打造具有國際競爭力的數字產業集群。其中,“人工智能+”的概念是首次提出,并迅速成為兩會熱詞。

創立于2011年的宇視科技與同在杭州的海康威視、大華股份,并稱為安防行業的“海大宇”,地位如同互聯網圈的“BAT”。同時,宇視也是國內AI工程化最成功的AIoT(人工智能物聯網)企業之一。近日,記者走進宇視科技,看一看AI智能設備可以怎樣改變普通人的生活。

宇視科技總部,受訪者供圖

科幻中的想象,落地于現實

《流浪地球2》中數十次出現的攝像頭特寫和智能量子計算機MOSS,令觀眾們印象深刻。但你或許不知道的是,片中的“MOSS之眼”、智能攝像機等設備,均來自宇視科技。如今,一些“眼睛”已回到杭州宇視總部的展廳,還帶著“流浪”的痕跡。

《流浪地球2》中的四目全景相機來自宇視 受訪者供圖

同一個展廳里,眾多以AI為核心、服務各種日常生活場景的產品更令人印象深刻。原來許多科幻電影中的想象,早已落地于現實。

為了杜絕住戶將電動車帶上樓充電,宇視科技研發檢測相關產品,可以精準識別進梯電動車發出聲光告警,聯動梯控系統保持開門狀態,直到電動車被推出電梯才能正常運行。

“這套設備的核心是通過AI精準識別電動車的形狀。”宇視工作人員介紹,算法不是一開始就成熟的,起初可能會把自行車或嬰兒推車等誤認為電動車。而現實中的環境遠比實驗室復雜,攝像頭看到的有時只露出半個車身,有時只有一個輪子。“這就考驗算法在完整性缺失下的識別能力。經過不斷迭代,目前這套系統已經完全可用,報虛警的情況已經極少。”

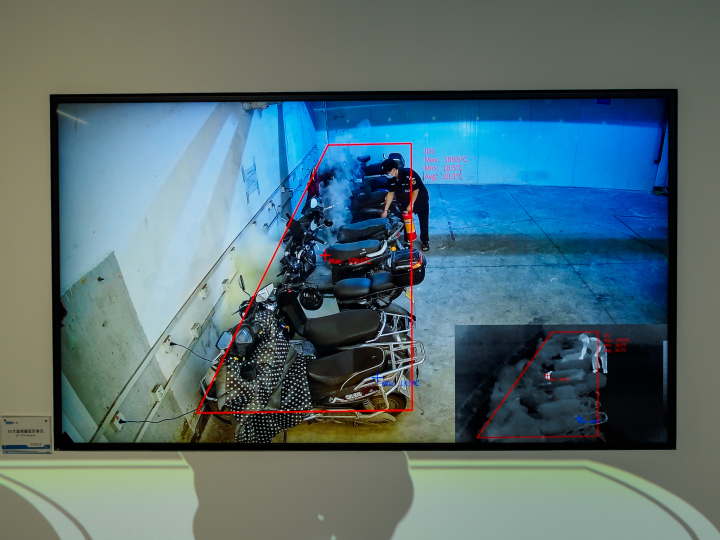

另一塊顯示屏上,一排正在地庫充電的電動自行車被框在一個虛擬的綠色線框中,屏幕上顯示著實時溫度。有一輛車的電瓶位置溫度逐漸升高,超過60℃后,線框變成了紅色,同時系統向消控室發出了警報。在車子剛開始冒煙時,保安提著滅火器趕到,一場火災被及時制止。

這套熱成像技術+AI視頻管理,是對傳統的煙感報警系統的得力補充。

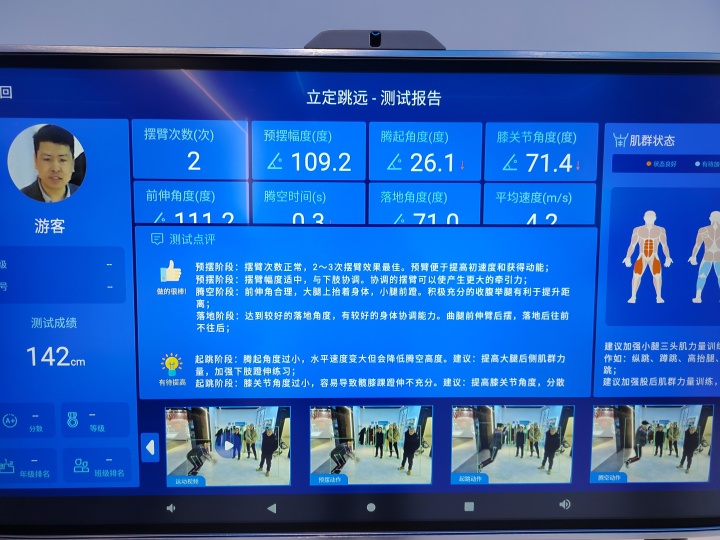

宇視科技推出的AI體育教育產品方案,則涵蓋了日常鍛煉、體育教學、體能測試、體育比賽等多個環節。比如立定跳遠,學生的每個動作都被攝像頭捕捉,AI智慧教學屏上精準顯示出預擺幅度、膝關節角度、前伸角度、落地角度等關鍵數據,并生成測試點評和改進建議。

此外,還有在人員睡眠時持續收集呼吸心率等數據、發現異常實時預警的體征檢測雷達;檢測到老人跌倒時快速聯動APP、短信、電話告警的跌倒檢測雷達;實時監測遛狗不牽繩行為、快速定位查找的“未牽狗繩智能識別盒”……既在星辰大海,也在市井鄉野,用科技建立一個更美好、更安全的人類生存環境,這也正是AI技術的出發點和愿景。

推進AI產業發展,“服務型政府”還能做更多

去年的亞運賽場上,多處應用數字技術得到參賽人員高度肯定。但杭州并未因此滿足。

作為一座創新之城,杭州對人工智能等新興產業的重視始終如一。去年7月27日下午,杭州市政府發布《關于加快推進人工智能產業創新發展的實施意見》,不僅拿出數億元的真金白銀進行補助,更全方位為人工智能產業落地提供便利。《意見》也明確目標:到2025年,基本形成“高算力+強算法+大數據”的產業生態,將杭州打造成為全國算力成本洼地、模型輸出源地、數據共享高地。

落戶濱江區的宇視科技,多年來也真切感受到了杭州智能產業發展的強勁動力和“服務型政府”的滿滿誠意。對杭州接下來如何進一步推進人工智能產業發展,他們也有著自己的期待。宇視科技首席AI科學家李聰廷表示,長遠來看,AI應用一定能大幅提升各個行業的效率,但大部分AI應用最初落地時都會有使用成本,他希望政府能在AI推廣中出臺有針對性的指導意見和惠民舉措,如同推廣新能源汽車一樣,助力杭州成為中國乃至全球的人工智能產業重要中心。

宇視科技相關負責人也希望,政府能在行業AI普及方面做出更多的先導性作用,如積極倡導新產品的應用推廣,推動百行百業中相關應用的迭代升級等,以創造更好的AI應用環境和需求環境,從而更好地激發企業積極性,加大研發投入,形成正反饋的循環。“同時在人工智能的產業鏈布局方面,政府可以進一步發揮整合作用,引導產業合理布局的形成,使相關企業形成更好的協同,打造更好的創新氛圍。”

賦能人類,而非取代人類

AI的崛起在帶來極大便利的同時,對它的擔憂和質疑也從未停止。比如,人工智能取代了很多重復性的工作,導致一些人失去謀生途徑;智能家居系統會不會被黑客入侵,導致個人隱私的泄露?

對此,宇視科技首席AI科學家李聰廷認為,對于AI的態度無論是樂觀也好,悲觀也好,最終還是要回歸客觀。

李聰廷說,比如護士照護病人的一天,或許能被拆分為100個環節,其中一部分一定可以由AI完成,進而提高人的工作效率,“過去1個護士每天只能照護5個病人,有了AI的參與可能就能照顧20個乃至50個,這樣的景象,在我看來會比完全由冰冷的機器完成一切更務實一些。AI的運用,是為了賦能人類,而非取代人類。”

那么,如何確保讓AI“行善”而非“從惡”?李聰廷說,就像電腦病毒和殺毒軟件,雙方永遠處于攻防對決一樣,“政府需要進一步完善個人隱私保護和數據使用方面的法律法規,企業需要確保AI的設計和發展以人的福祉為導向,而非以取代或超越人類為目標。在AI持續進步的同時,AI鑒偽工具也要不斷迭代升級,以工具監管工具。”

宇視科技CEO張鵬國說:“AI領域的實踐之路,一直就有兩大難題:碎片化、工程化。走得通可能就是一條大路,走不通可能就是頑疾。再難也得走下去,哪怕鮮血淋漓也得走下去,因為不走就沒有路。敢問路在何方?路在腳下。”

《流浪地球2》結尾,吳京問MOSS,人類能活下來嗎?MOSS回答:“從歷史上看,文明的命運取決于人類的選擇。”

AI是一種工具,如同整個人類文明史中發明的無數工具一樣。工具的發明是為了帶來好處,但也會產生意想不到的后果。或許正如美國科技評論家凱文·凱利在《人工智能:平凡人的機遇與挑戰》一文中說的那樣,我們不應將AI視為威脅,而應將其視為一個需要我們共同參與和引導的力量。“在贊美其機遇的同時,也要勇敢地揭示其挑戰,并尋找應對之道。”

[出處] AI在星辰大海,也在市井鄉野!走進宇視科技,看AI設備怎樣改變生活. 錢江晚報, 2024-03-10

浙公網安備 33010802004032號

浙公網安備 33010802004032號